- JR九州 門司駅構内交直デッドセクション福岡県

-

【小ネタの景】2025年7月見学

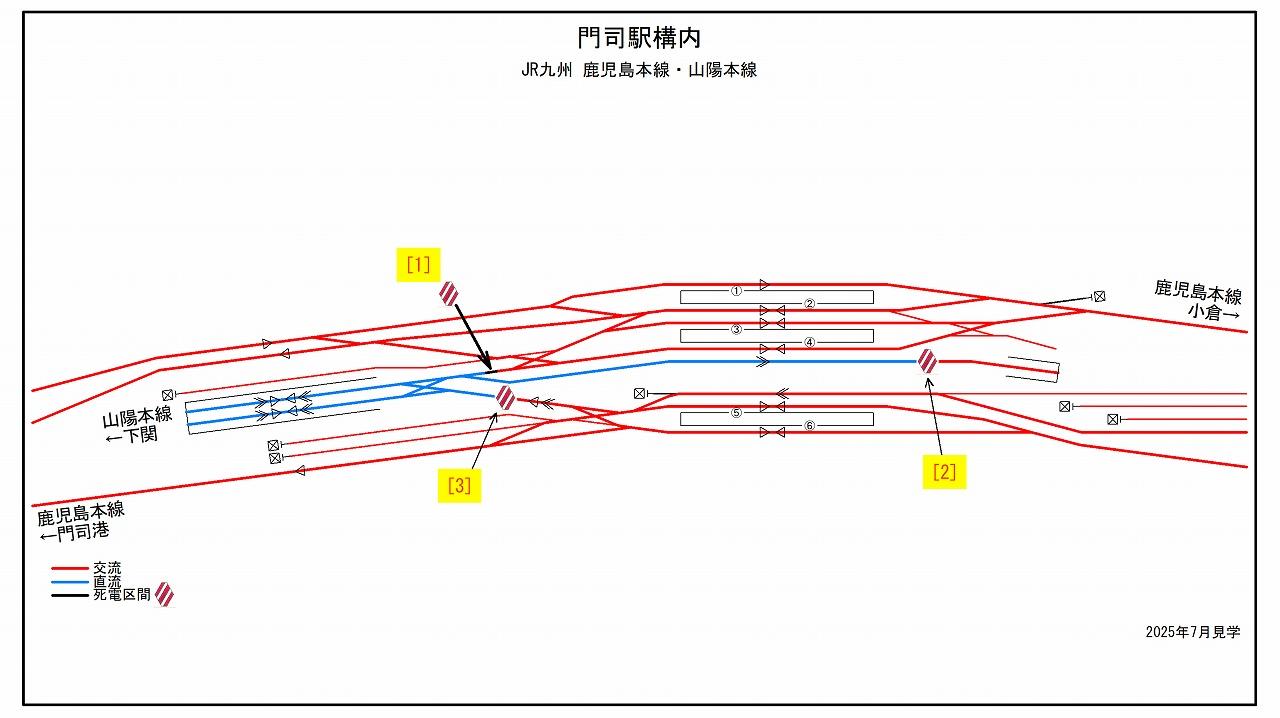

日本の電化鉄道の電源方式は大きく分けて直流と交流の2種類があります。JR九州の在来線では鹿児島本線を筆頭に交流電化方式がとられていますが、福岡市営地下鉄と直通する筑肥線姪浜~西唐津間と山陽本線下関~門司間は直流電化方式となっています。山陽本線下関~門司間は1942年に開業した関門トンネルを介して本州の鉄道と接続していますが、関門トンネルは開業当初から電化されていました。当時はまだ交流電化方式が実用的ではなかったため直流電化方式で整備され、非電化であった鹿児島本線の門司駅構内も直流電化となりました。時代は下って交流電化方式が実用化されると九州島内は交流電化方式が採用されることとなったため、門司駅構内の電化方式も再整備され交直デッドセクションが設けられることになり現在に至ります。

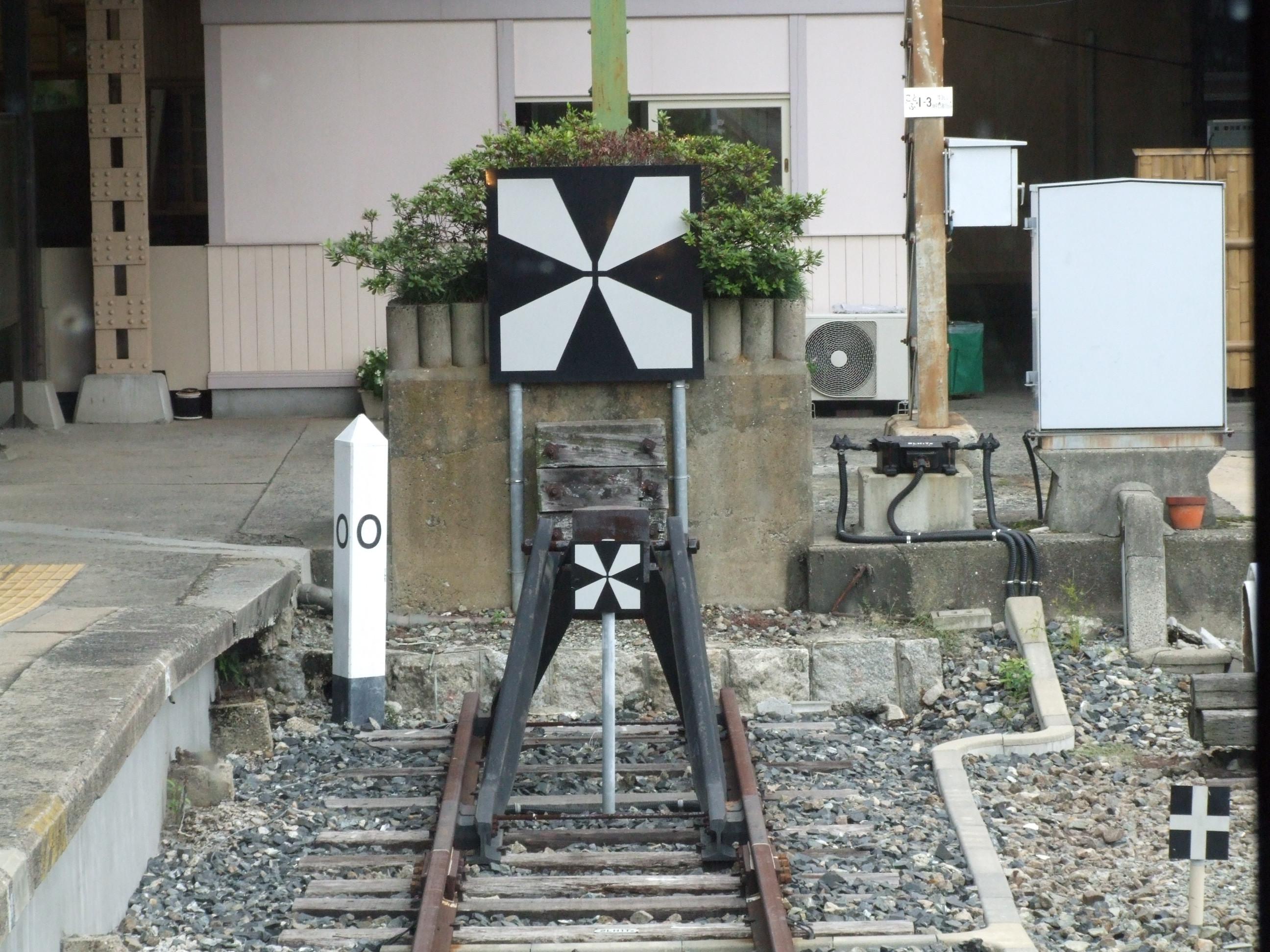

構内配線略図です。直流の山陽本線は左の方から関門トンネルを登ってきて、登り切った位置にデッドセクションが設けられています。地点①と②が下り線のデッドセクション、地点③が上り線のデッドセクションとなっています。地点②のデッドセクションは貨物線のもので、編成の長い貨物列車の最後部が関門トンネルの勾配を抜けるまで先頭の電気機関車が力行が続けられるように構内下り方に設置されたものです。

デッドセクションを通過する列車の車両形式は、電車は415系1500番台、電気機関車はEH500,EF510-300番台の3形式となっています。

デッドセクションを通過する際に電車や電気機関車は惰性走行となり、運転台では交直切り替えスイッチが扱われ電源の切り替えが行われます。その際、車両の各装置の電源はオフとなり、車内ではエアコンの動作は停止し照明灯は消灯します。ただそれでは夜間は真っ暗になり危険なのでバッテリーにより車内放送や補助灯の点灯が可能なだけの、最低限の電力だけは確保されています。また外観では電車の場合、前照灯が片方だけの点灯、パンタがついた電動車にオレンジ色の側灯が点灯します。このオレンジの側灯は事故表示灯という主回路に異常があったことを示すものです。デッドセクションを通過するにあたっては意図的に回路を遮断(=主回路に異常発生)することで事故表示灯が点灯、そして電源切り替え後の通電(=主回路が回復)により滅灯するということのようです。